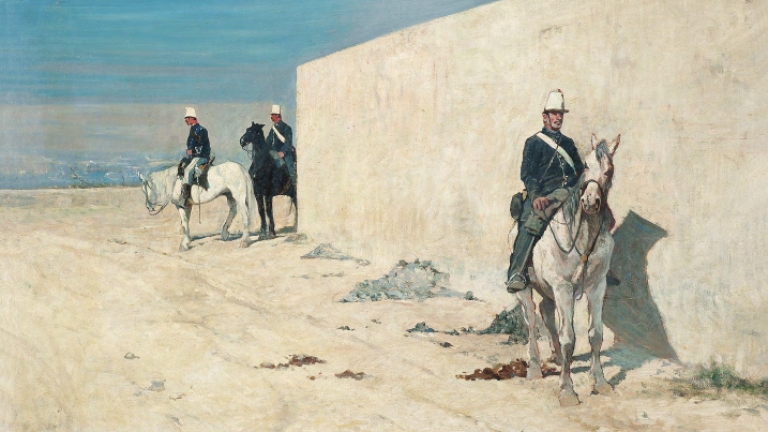

| | Sarebbe davvero cattivo definirlo un «vedovo allegro». Ma certo è che lo spirito arguto non mancò mai a Giovanni Fattori, il grande pittore toscano di cui si celebrano i 200 anni dalla nascita e che, quest’anno, è stato prima protagonista di un’importante mostra al Centro per le arti contemporanee Xnl di Piacenza e, dal 6 settembre, anniversario del suo «compleanno», lo sarà nel suo museo di Villa Mimbelli a Livorno. Non che non abbia sofferto alla morte delle sue tre mogli. Anzi. Né che non si sia incupito, quando nessuno voleva più comprargli i quadri e dovette accumulare cambiali su cambiali. In più, da adulto e ancor più da anziano, rinunciò alle burle, spesso pesanti, che l’avevano caratterizzato da ragazzo. Ma lo spirito dissacrante e autoironico non si spense. Diceva per esempio di sé: «lo, per conto mio, tolto di sapere scrivere un pochino, ero perfettamente ignorante e mi sono grazie a Dio conservato».  Giovanni Fattori, In vedetta. Il muro bianco, 1874 circa, Fondazione Progetto Marzotto, Trissino Giovanni Fattori, In vedetta. Il muro bianco, 1874 circa, Fondazione Progetto Marzotto, Trissino

Dietro a questo artista, che non ha soltanto segnato la stagione dei Macchiaioli, ma tutto l’Ottocento italiano, c’era prima di tutto un grande talento. Era stato anche un fervente mazziniano, ma soprattutto ha saputo dipingere i soldati anche nei gesti quotidiani, mentre leggevano una lettera da casa, in marcia tra i carri o stravaccati a riposare, come non aveva fatto ancora nessuno. Fu anche il più bravo nel ritrarre i butteri, ossia i nostri cowboys, i contadini, i buoi, i cavalli e i paesaggi di un’Italia aspra e dura, quanto irripetibile.  Giovanni Fattori, Mandrie maremmane, 1893, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno Giovanni Fattori, Mandrie maremmane, 1893, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Nato nel 1825 a Livorno dalla religiosissima Lucia Nannetti e da Giuseppe Fattori, Giovanni era stato un ragazzo ribelle, rissoso, insofferente. Completò pure a fatica, nel 1852, i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, e poi, nel 1860, entrò a far parte di un gruppo di artisti, spesso molto dotati, che ruotavano attorno al Caffè Michelangelo, come Silvestro Lega, Telemaco Signorini e Federico Zandomeneghi. «Firenze mi ubriacò», raccontò lui, ricordando il suo arrivo in città. «Vidi molti artisti, ma nulla capiva: mi parevano tutti bravi e io mi avvilii tanto che mi spaventava il pensiero di dover cominciare a studiare». Sarebbe stato tra i migliori. Nel 1869 vendette il suo dipinto Accampamento d’istruzione a Foiano al sultano turco Abdul Aziz, che ne apprezzò il realismo e l’umanità.

Ma quando lo scultore Pio Fedi, incaricato dal console della Sublime Porta, gli propose di trasferirsi a Costantinopoli per dipingere soggetti militari per la corte, in cambio di un favoloso compenso di 20 mila lire all’anno e tutti gli agi, rifiutò: «Pensai alla mia arte libera senza obbligarla ai capricci di un padrone – pensai alla patria che non avrei mai più riveduta e pensai anche a dividermi per sempre dai miei poveri morti – e agli amici cari e passati –… tutto pensai, e ricusai». Restare in Italia, mentre tanti pittori italiani si trasferivano a Parigi, non gli portò grande fortuna. Andò pure lui nella capitale francese, ma solo nel 1875. Detestò subito l’impressionismo, facendo per altro notare che da anni gli italiani dipingevano con le «macchie». E poi se ne tornò indietro. Nel frattempo, nel 1854, proprio al Caffè Michelangelo, aveva conosciuto, a 29 anni, Settimia Vannucci: si sposarono nel 1860 nonostante la contrarietà della famiglia di lei. Nei suoi Ricordi, Fattori la definì «Una brava e onesta ragazza; buona e di carattere semplice». Lei, che era sopravvissuta al colera, durante l’epidemia del 1854, morì nel 1867 di tubercolosi, di cui si era ammalata nel 1861. Neanche i lunghi soggiorni al mare, a Livorno, la salvarono. Giovanni ne soffrì moltissimo: nel ritratto che le fece nel 1865 la malattia è evidente. Avrebbe poi raccontato: «Un giorno Martelli (Diego Martelli, critico e mecenate, ndr) mi trovò sul canto di via Rondinelli presso Santa Trinita. Mi vide fermo, tristo, e con le lacrime agli occhi. Era poco tempo che avevo perduto, per malattia tubercolare, la mia fida compagna… ».  Giovanni Fattori, La Signora Martelli a Castiglioncello, 1867 circa, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno Giovanni Fattori, La Signora Martelli a Castiglioncello, 1867 circa, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Ha scritto Elisabetta Matteucci, sul catalogo della mostra piacentina: «Per un sentimentale come lui, la perdita della compagna aveva significato l’interruzione del filo che, negli anni della bohème, lo aveva fatto sentire in armonia con sé stesso e con il mondo circostante. Lo avrebbe confessato anche da vecchio quando, scrivendo dell’unione con Settimia Vannucci – e riandando con la mente alle altre relazioni, da quella tormentata con Amalia Nollenberger sino a quelle con la seconda e la terza moglie, Marianna Bigazzi e Fanny Martinelli, tutte vissute con lo stesso candore giovanile –, vi avrebbe alluso come alla prima esperienza sentimentale più importante». Già, seconda e terza moglie: qualche anno dopo la morte di Settimia, nel 1891, Fattori sposò la vedova Marianna Bigazzi Marinelli, dopo un periodo di convivenza. L’aveva conosciuta nel 1885. Contrariamente a quel che si crede le convivenze non erano rare, per vari motivi. Ma, nell’Ottocento, non erano viste di buon occhio e pare che i due si siano sposati per non suscitare voci in vista delle nozze della figlia di Marianna, Giulia (ritratta da Fattori nel 1889), con il pittore uruguayano, suo allievo, Domingo Laporte. In precedenza, all’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento, Fattori si era innamorato della giovane tedesca Amalia Nollenberger a cui spedì molte lettere, poi pubblicate in volume. Marianna morì nel 1903. Prima affidò il marito a un’amica, Fanny Martinelli. Lo sappiamo da una lettera di Fattori a Giulia: «Fanny è diventata come di casa. Quando seppe la triste nova corse pensando a me che ero solo e, ricordandosi che in caso di disgrazia [Marianna] mi aveva a lei affidato, non mi ha più lasciato ed è piena di cure e riguardi. Su questo puoi stare tranquilla». Fattori e Martinelli si sposarono nel 1907. «Vera amica, buona di cuore e onesta», la descrisse lui, che la ritrasse, come aveva fatto con le altre due: Fanny è seduta sulla poltrona rossa che ancora oggi si trova a Villa Mimbelli. Ma, incredibilmente, anche Fanny morì: il 3 maggio del 1908. Fattori, che stava per compiere 83 anni ed era anche molto provato dai problemi economici, la seguì il 30 agosto dello stesso anno. Eppure, anche all’ultimo, non era stato solo. Oltre agli amici, accanto a lui c’erano le sue allieve. Alcune dotatissime, come le amiche Leonetta Pieraccini e Fillide Giorgi, l’umbra Adele Galeotti Rasetti, poi madre del fisico Franco Rasetti, lo scienziato che disse no alla bomba atomica, Enedina Pinti, Olga Argenti e Anita Brunelli. Giovanni Fattori, Ritratto della terza moglie, 1905, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno Non fu un caso: poiché versava in cattive acque e nessuno voleva dargli la cattedra stabile per insegnare ai maschi, Fattori, oltre a dare lezioni private ai rampolli delle famiglie fiorentine altolocate, ne inventò una per sole donne a Firenze. E, per l’Italia di fine Ottocento, fu una rivoluzione. Certo, di quelle pittrici di talento, oggi non resta quasi traccia: ma basta un’occhiata ai dipinti di Adele Galeotti Rasetti, nata nel 1870, o Leonetta Pieraccini, che per decenni è stata solo la moglie del critico Emilio Cecchi, o Fillide Giorgi, attenta alle avanguardie, per capire quanta strada deve ancora fare il racconto della storia dell’arte. | |

Nessun commento:

Posta un commento